Qu’est-ce qu’une avalanche ?

Une avalanche correspond à un déplacement rapide d’une masse de neige sur une pente, provoqué par une rupture du manteau neigeux. Cette masse varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes, pour des vitesses comprises entre 10 km/h et 400 km/h, selon la nature de la neige et les conditions d’écoulement. Les pentes favorables au départ des avalanches sont comprises entre 30 et 55°. La pente avalancheuse typique est raide, à l’ombre, proche d’une crête et couverte de neige soufflée.

Un exemple d’avalanche de poudre du côté de Zinal :

Les différents types d’avalanches

En fonction du type de neige concernée et des caractéristiques de l’écoulement, on distingue trois types d’avalanches.

Les avalanches en aéosol sont constituées d’un nuage formé d’air et de neige qui dévale une pente à des vitesses pouvant atteindre 110 m/s (400 km/h). À l’avant de ces avalanches se développent des ondes de pressions (analogues à celles qui accompagnent une explosion) pouvant être très destructrices. La trajectoire des avalanches en aérosol n’est pas déterminée uniquement par le relief et elles peuvent remonter sur le versant opposé. En France, les avalanches en aérosols sont moins nombreuses que celles des autres types mais ne sont pas des phénomènes exceptionnels. Elles se produisent lorsque de la neige fraîche et sèche est tombée en abondance.

Les avalanches de plaque

Elles sont dues à une mauvaise liaison entre une couche de surface à bonne cohésion et une sous-couche plus fragile. Les facteurs propices à ce type d’avalanches sont :

Le vent qui, en transportant la neige, brise les cristaux. La neige redéposée prend alors une forte cohésion de frittage. La couche supérieure devient compacte et rigide et laisse un vide se créer quand les couches inférieures se tassent.

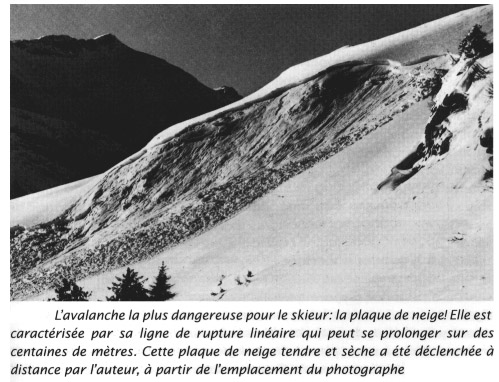

Une période de fort gradient de température qui a provoqué la présence de gobelets dans une sous-couche. La cause la plus fréquente de déclenchement est le passage d’un ou plusieurs skieurs. Le passage provoque une onde qui fait céder un ancrage amont de la plaque. Une fracture linéaire se produit en amont de la surcharge et se transmet très rapidement, parfois sur plusieurs centaines de mètres. S’il y a risque de plaque, il faut éviter de skier groupés.

La caractéristique des avalanches de plaque est la cassure linéaire.

Les effets peuvent être une avalanche de blocs (plaque dure), une avalanche de poudreuse (plaque friable)ou une avalanche de neige lourde (plaque de printemps).

Ce sont les avalanches les plus dangereuses pour les skieurs. Elles peuvent se produire quelle que soit la température. De plus les plaques subsistent aussi longtemps qu’elles ne sont pas solidarisées à la sous-couche, ce qui n’a lieu, en général, que par l’effet de la métamorphose de fonte.

Les avalanches de neige lourde

Elles se produisent lors d’un redoux, en particulier au printemps lorsque la neige contient trop d’eau.

Elles avancent moins vite que les autres et suivent le profil du terrain mais lorsque la couche de neige mouillée est épaisse (avalanches de fond au printemps), elles exercent des pressions considérables.

La rupture peut être causée par l’augmentation du poids ou par la diminution de la cohésion.

Causes liées à l’augmentation du poids :

- Naturelles : Nouvelle chute de neige, Accumulation due au vent, Chute de corniche ou de séracs.

- Artificielles : Passage d’un animal ou d’un skieur, Explosif, catex, gazex

Causes liées à la diminution de la cohésion :

- Disparition de la cohésion de feutrage:

les branches des cristaux cassent, les grains s’arrondissent. Cette transformation a lieu en quelques minutes et par temps froid. Elle provoque des avalanches de poudreuse.

- Concurrence entre frittage et givrage :

Suivant les écarts de température au sein du manteau neigeux, les grains se transforment par frittage ou par givrage.

- Humidification :

A des températures très légèrement positives l’eau peut retenir les flocons entre eux par capillarité.

Suite à un épisode chaud ou à une pluie, la quantité d’eau augmente et provoque une avalanche de neige lourde.

Le manteau neigeux

Le manteau neigeux se constitue à chaque chute de neige. Il est composé de couches qui reflètent les conditions des chutes et leurs métamorphoses. Pour évaluer le risque d’avalanche, il est important de connaître sa structure.

Pour cela, on effectue un sondage par battage suivi d’une coupe verticale. Le sondage renseigne sur la résistance à l’enfoncement des différentes couches. La coupe permet d’observer la nature et la taille des grains de chaque couche. On peut ainsi mettre en évidence les couches fragiles (gobelets ou grains fins peu évolués)et les couches dures pouvant servir de plan de glissement.

Les types de départ

Pour les trois types d’avalanche cités ci-dessus, le manteau neigeux peut se rompre de diverses manières. Il existe deux grands types de rupture : le départ en plaque et le départ ponctuel. Le départ en plaque est provoqué par une cassure linéaire qui limite la zone de départ. Si la cohésion du manteau neigeux est faible, le départ est souvent ponctuel. Le manteau neigeux se rompt à partir d’un point unique.

___________________________

Les liens utiles :

http://www.avalanches.fr / FFME : section avalanche / Le site de l’ANENA

Institut Fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches - SFL DAVOS

Désolé, les commentaires sont fermés pour le moment.